大山深处的邮政绿

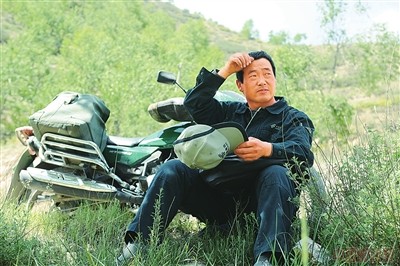

炎热夏日,韩吉仓坐在树荫下,休息一会儿,喝上两口水,继续出发。

□本报记者 赵楠 文/图

在青海省大通县黎明邮政支局有这样一位投递员,他常年奔波在乡邮路上,用实际行动践行着“人民邮政为人民”的服务宗旨,他名叫韩吉仓。

与韩吉仓的第一次见面,是个偶然又特殊的机会。今年6月15日适逢《人民日报》创刊65周年,《人民日报》记者想从邮政投递的视角,宣传邮政员工尽职尽责把党的声音传递到千家万户,韩吉仓被选为我们的跟班对象。记者一直很好奇,韩吉仓会是怎样的一个人?他又会有怎样的故事?是什么样的力量支撑着他数年如一日坚持服务在乡间地头?一连串的问号闪现在记者的脑海中,让记者对这次见面多了几分期待。

6月11日中午12点,从西宁来的邮车准时到达黎明支局,从支局内走出一个身穿邮政外勤服、个头不高、皮肤黝黑的人,把邮件往屋里扛,他就是韩吉仓。

对工作一丝不苟,安全行驶17万余公里

面对记者,韩吉仓有些紧张,他话不多,麻利地拆着邮袋。不足10平方米的分拣室内,各类报刊信件通过他的手乖乖地“躺”在各自对应的格眼中,70多个种类、500多份报刊,韩吉仓了然于心。记者发现韩吉仓有个“秘密武器”——右手的3个指头上都带着半截的指套,指套上规则分布着一道一道黑色的印记,那是日积月累分拣报刊被油墨浸染的痕迹。

“他的东西总是放得很整齐,帽子、标志服、挎包出班用的东西,总会给人一种感觉,像是名退伍军人。”西宁市分公司党委书记郭志刚告诉记者。而在记者眼前的韩吉仓确实如此,不管何时何地,他总是以干练、整洁的形象出现在用户面前。对待工作亦是如此,在分拣室的柜子边,拆完的邮袋被整齐叠放在那。

几百份报刊信件包裹,不到1个小时他就分拣完了。“现在条件比以前好太多了,2010年单位还为我们配备了摩托车,投送起来更方便了。”韩吉仓露出了开心的笑容,“以前用自行车投递,坏的最快的是车后轮,邮件重,常常把轮圈都压得变了形。”

韩吉仓是黎明支局唯一的投递员,负责两个乡、19个行政村、40多个自然村、105个投递点的投递工作,服务面积近百平方公里。在这漫漫的乡邮路上,他已安全行驶了17万余公里,投递党报党刊近144万份,投递包裹65万件,投送录取通知书3600余件。

对用户一心一意,8年穿烂了48双鞋

“以前对投递员的工作不了解,通过韩师傅我知道了他们的艰辛和不易,数年如一日不间断地为我们服务,非常尽职尽责,我敬佩他们。”石山乡政府办公室主任冶小东一见到记者便不住地夸着韩吉仓。

“大通县桥头镇的大湾村和石山乡的泉水湾村没搬迁时都在山顶上,相距18公里,路陡难行。以前用自行车投递时,根本上不去,韩吉仓都是把车寄存在附近的厂矿里,然后徒步在两个村之间投递邮件。”大通县分公司投递部主任薛清泉告诉记者,8年间,韩吉仓穿烂了48双鞋。“他是我带的第三个徒弟,第一个来干了一周,第二个干了40多天,都觉得太苦了,干不下来。可韩吉仓这一干就是8年多。”

2014年12月,一场大雪覆盖了整个石山乡,本就不好走的乡路越发难行。邮件和摩托车加起来上百公斤的重量,让韩吉仓只能在风雪中推着摩托车走走停停。上坡还好说,到了下坡,路滑车重,虽然捏着刹车,可车还是不受控制地向下滑。韩吉仓努力控制着车的平衡,可还是摔了跤,站起来拍拍身上的积雪,他推着车又开始前行。

“韩师傅很优秀,不管冰天雪地、刮风下雨都坚持来送邮件,从不间断。去年冬天有次下了特别大的雪,我让他晚一天再送,可是他还是和往常一样把邮件送到了,而他自己却像个雪人。”石山乡西坡村支书马得财回忆道。

记者越来越敬佩眼前的韩吉仓,好奇是什么力量支撑他这么多年。他的回答很简单:“用户收到邮件,我就觉得很开心很满足,尤其是在高考学子拿到录取通知书的那一刻,我觉得自己的工作有价值、有意义。”他的嘴角露出了满足的笑容。

今年高考录取通知书投递工作马上要开始了,韩吉仓将会更加忙碌,他和他的老伙计已经准备好,为每一位用户送去期待的消息。晚上7点,晚霞映红了半边天,记者的跟班结束了,摩托车的突突声渐行渐远,韩吉仓行进在乡邮路上的身影却在夕阳中显得越来越高大……