中国比北斗更牛的大杀器来了 安倍如坐针毡

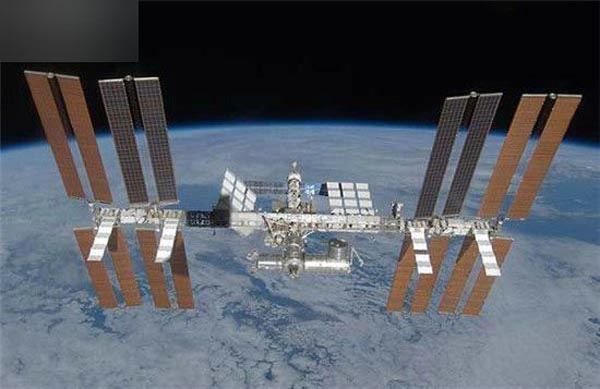

国际空间站

美国国家航空航天局的自由空间站计划是国际空间站计划的前身,这个计划最初只是是1980年代美国战略防御计划的一个部分。由于各种原因,俄罗斯只能凭借既有的太空技术优势,成为国际空间站的重要的一员,但目测再规划自己的独立的太空站计划的可能性很小。

目前,美国宇航局与一些公司正紧锣密鼓的研发太空计程车,想要在2017年前恢复向国际空间站的运送能力。然而,目前美国仍不得不以每人6000万美元的高昂代价,用俄罗斯火箭将自己的宇航员送上空间站。

有专家指出,美国太空计程车计划能否顺利进行至今仍是未知数,如果出现俄罗斯突然停止向美欧日租借联盟号宇宙飞船,那么国际空间站唯一的选择是说服中国为他们提供新的支持。

有军事评论员指出,美国是太空战思维的发明者,并一直致力于太空武器化和推动外太空军备竞赛。而现在中国表现出来的太空探索和和平利用热情令美国惶恐不安。

因为中国的技术正在积极追赶中,而且中国雄厚的经济实力也足以支撑这些庞大的探索和开发战略。另外北斗导航系统和亚投行战略已经充分体现出中国的号召力。据悉中国10年内将以天宫为基础建立未来国际上第二个空间站,届时会吸引很多国家加盟而俄罗斯最有可能成为第一个支持者。日本媒体近日称,美国和日本决定将国际空间站的运行时间较原计划延长4年,截止到2024年。

日美相关人士担心,中国可能在2022年成立宇宙空间站,如果国际空间站在2020年停止运行,那么两年后将有许多对太空开发感兴趣的国家接近拥有空间站的中国,就此出现“宇宙版亚投行”,这不仅使中国的影响力增强,还可能导致欧洲等地的军事技术流入中国,中国有可能借这些技术提高自己的太空作战能力。

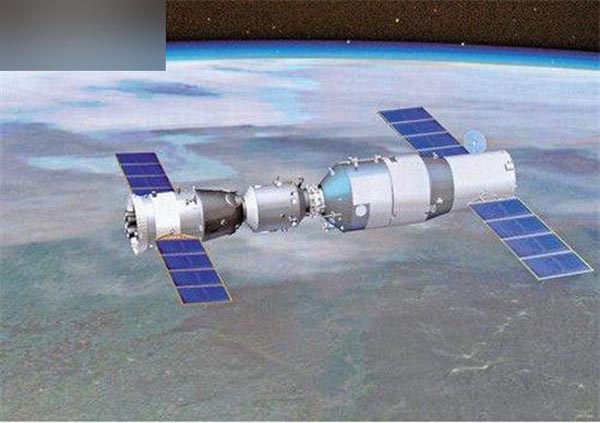

中国可能在2022年成立宇宙空间站

中国载人航天工程新闻发言人近日透露,将于今年中至明年上半年间,组织实施载人航天工程空间实验室任务,其中预计于今年第三季度发射天宫二号空间实验室,2020年前后完成中国空间站建造任务。

3月11日,全国人大代表、中国科学院空间应用工程与技术中心高级顾问、中国科学院院士顾逸东接受记者采访时表示,即将发射的天宫二号与当前在轨运行的天宫一号都属空间实验室,基本规模差不多,但“与天宫一号相比,天宫二号更为正规。

空间一号主要是作为目标飞行器和神舟飞船进行对接,在这个过程中,交会对接技术得以检验,并成功应用。

在天宫二号上,这些成熟技术就被用来开展包括空间科学和应用的实验。在此基础上,航天员在天宫二号上将驻留更长的时间,同时开展很多科学实验工作,实验的数量和范围比在天宫一号上开展的更多。”

提及天宫一号、天宫二号以及在2020年建造完成的空间站之间的区别,顾逸东介绍说,空间站是一个全新的阶段,天宫一号、天宫二号主要是在多方面发展技术、积累经验,为建造和运行空间站做准备。

他表示,空间站是一个全新的大系统,和空间实验室有非常大的区别。

宇宙空间站是一个全新的大系统

“空间实验室是单舱段的,8吨左右,用于支持短期有人参与的空间活动。而空间站由三个舱段对接后成为一个组合体,每个舱段都是20吨级。 所以需要发展大火箭,只有大火箭研发成功,才有可能发射空间站的舱段,从而建造空间站。”同时由于航天员在空间站上停留的时间更长,因此他们需要更多的训练、积累更多的经验。

“空间站规模更大,装载有效载荷的能力也比较强,将在轨道上运行十年以上。

所以空间站安排的项目更多,已经确定了若干个科学和应用的方向和主题,涉及空间科学和应用的大部分领域,比如说空间生命科学和生物技术;同时在空间微重科学方面分了几个方向,包括在微重条件下开展流体科学实验、燃烧科学实验,空间材料科学实验、基础物理实验。

空间站规模越大,装载有效载荷的能力也就越强

此外还有空间天文、空间物理和空间环境研究,以及从太空对地球观测,对地球系统进行研究;还有一些前沿技术实验等。”

至于航天科技推动经济社会发展以及惠及民生之间的关联,顾逸东说,空间科学和应用对推动产业升级、发展新兴产业有重要作用。

他举例说,通过对航天员在太空骨质疏松问题的研究形成的药物和技术,国外已经将治疗药物商业化,用于老年人预防和治疗骨质疏松很有效,我国也有类似的成果转化。

此外在空间站上开展的微重力流体、燃烧、材料、生物技术等科学研究,也将为地面许多工业加工过程、高效清洁燃烧、提高动力系统性能、发展新的生物制药、进行材料设计和新材料制备等产业应用和科技发展产生广泛的影响和推动。

全国两会上公布的“十三五”规划纲要草案提出,将深空探测及空间飞行器在轨服务与维护系统作为“科技创新2030——重大项目”六大重大科技项目之一。

全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平8日接受新华社专访,独家披露了2020年前后建成的中国空间站和今明两年将实施的天空二号空间实验室的任务。

天宫一号对接神舟十号

中国空间站什么样?

周建平表示,中国计划在2020年前后建成的空间站总体构型是三个舱段,一个核心舱,两个实验舱,每个舱都是20吨级,整体呈T字构型。核心舱有五个对接口,可以对接一艘货运飞船、两艘载人飞船和两个实验舱,另有一个供航天员出舱活动的出舱口。

“中国空间站是可以进一步扩展的,根据空间科学研究和应用的需要,可以对接更多的舱段。”周建平说。

建设空间站的背后,是大型空间设施建造技术的巨大跨越

建设空间站的背后,是大型空间设施建造技术的巨大跨越。我国“天舟”货运飞船采用模块化设计,具有全密封货舱、半密封/半开放货舱、全开放货舱三种构型,可以把不同的载荷包括小型舱段运输上去,由航天员和机械臂将其装配到空间站上。这要求我们掌握大型空间设施的建造技术和运营管理技术,具备大的维护维修升级能力。

“中国空间站的研发,遵循了规模适度原则。这么大的工程,适度规模有利于控制工程的成本,重点突出载人航天的特色,突出发挥人在太空中的作用。中国空间站建成之时,国际空间站将达到寿命末期。”周建平说。

“空间站的神圣使命是,成为太空中的中国国家实验室,支持科学家从事前沿科学探索、空间技术研究和空间资源的开发和利用。最终目的是为全人类造福。”周建平说。

空间站资源十分宝贵,经过科学慎重遴选,空间站上将搭载安装包括生物学、材料科学、基础物理、微重力、流体、燃烧等十余大类的科学研究实验设施。

“材料科学的实验设施设备,能够利用太空微重力环境制备新材料,研究材料的空间使用性能。未来很多研究,孕育在新材料的研发中,具有广阔工业价值。”周建平说,一流的太空实验平台,将为科学家们取得世界级的重大突破提供条件保障。

宇宙之眼:比哈勃视场角大300多倍的巡天望远镜

周建平表示,未来会单独发射一个十几吨的光学舱,与空间站保持共轨飞行状态。

“计划在光学舱里架设一套口径两米的巡天望远镜,分辨率与哈勃相当,视场角是哈勃的300多倍。如果在轨十年,可以对百分之四十以上的天区,约一万七千五百平方度天区进行观测。”周建平说。

这套望远镜,天区和波段覆盖广,像质好,将是中国人的“宇宙之眼”。它可以源源不断地为科学家们研究宇宙学和天文学提供海量的科学数据,为中国科学家站在世界科学前列、做出重大原创性成果提供有力支撑。

中国空间站:多接口的“变形金刚”

“宇宙的构成和演化,暗能量、暗物质、黑洞的研究……我们期待对宇宙学、天文学的基本问题取得重大突破。”周建平说。“中国不是最早进入宇宙空间的,换一个角度理解,反而有后发优势。近年来,信息技术、新能源、自动化和人工智能技术的进步,将综合体现在中国空间站上。”

中国的空间站基于当代最新技术成果设计建造,信息化程度更高、能力更强。“尤其在通信、网络、数据管理和应用等方面,我国的空间站都相当先进。这也得益于当代技术发展和国家科技进步。”周建平说。空间站如此庞大的系统,需要强有力的电力保障。

“中国空间站有两对‘翅膀’——单翼翼展约30米的柔性太阳翼。它们与双轴对日定向机构、高效能锂离子电池等一起,构成了空间站先进、强大的电源系统。”周建平说,这个系统能够为空间站提供可靠、充足的不间断供电。

中国成功用长征三号乙运载火箭发射中星10号

“目前,地面上太阳能光伏发电,太阳能到电能的转化率一般在百分之十几左右。空间站使用最新研发的太阳能光伏发电系统,转化效率可达30%以上。”周建平说。“一名航天员在舱内操作机械臂,一名航天员在舱外太空行走。无论是舱段转位、大设备的移动,还是航天员自身的移动,都可以通过机械臂完成。”这不是科幻片,而是不久将来的现实。“中国空间站有两类机械臂,长度累计15米。人机配合,让空间站建造维修成为可能。”周建平说。

太空经济:循环利用和高效利用

往太空运送物资的成本非常高,载人航天的发展必须把经济性作为重大、优先问题。“进行物资循环利用并提高物资循环利用率,是世界载人航天关注的重大技术挑战问题。”周建平说。

中国空间站设计了完整的可再生生命保障系统。航天员呼出的水蒸气会通过冷凝水的方式回收,排泄的尿液也会回收净化,重新作为饮用水和生活用水使用。电解制氧时产生的氢气与航天员呼出的二氧化碳,将通过化学反应重新生成氧气,这也降低了氧气的补给需求。

提高单位物质的效率是提高经济性的有效手段。中国空间站将采用电推进技术作为空间站轨道维持的动力装置,这将显著降低空间站运行期间的推进剂补给需求。我国也在研究下一代载人天地往返运输系统的发展思路,将瞄准可重复使用的目标,以期进一步降低空间运输的成本,提高效益。