美国人为什么患裹尸袋综合症?士兵打仗也“怕死”?

《拯救大兵瑞恩》

摘录

本·拉登看不起美国人,他在1997年告诉美国记者罗伯特·费斯克:我们的一些战士曾在阿富汗和苏联人干过仗,也曾在索马里和美国人交过火,他们没想到美国人这么怂,我们觉得美国佬不如俄国人抗揍,就是纸老虎……

常有人将俄罗斯人称为“战斗民族”,但好像没人这样说美国人,虽然二战后的美国论武器装备的先进性和打仗的次数是天下第一。原因之一或是,“战斗民族”通常主要指精神而非物质,指打仗时豁得出去,不怕“死人”,就此而言,美国人确实缺点狠劲。

这说的是,虽然任何国家的人都怕打仗时本方军人死得多,但美国人看似更怕,对于阵亡数字更敏感,不少人敏感得如同在一楼打个喷嚏,六楼的声控灯都会亮。一个叫Americans Talk Issues Foundation的组织在1991年做过一个民意调查,当时有50%的受访者说,就某一次战事而言,自己能接受的军人伤亡数最多一百人!这撑死才一个连。

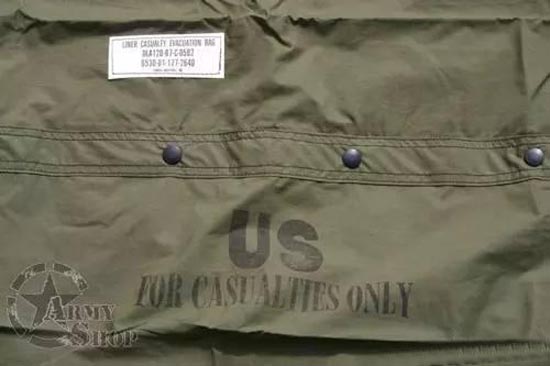

这种害怕或敏感有个名,叫“裹尸袋综合症”(body bag syndrome),因为战死的美国大兵往往要用裹尸袋收殓,也可叫“伤亡恐惧症”(casualty phobia)。本文要谈的是:这种“症”的“病因”何在?对美国的对外动武有何影响?是否真让美国人“病”得不轻?

美军曾使用的这款裹尸袋上写着:“伤亡者专用”

“裹尸袋综合症”的“病因”

这种“综合症”或“恐惧症”在美国朝野广泛存在,按美国人自己的说法,“病根”主要是:

一、美国人推崇个人主义和看重个体价值,觉得个人和家庭与国家同等重要甚至重于后者,所以觉得人命“精贵”,对于战时伤亡十分计较。

二、在美国开放的舆论和信息传播环境中,关于战争的很多情况,比如政府为何要打仗,政府内部对打仗有何争议,前线军人已有多少伤亡,老百姓都知道得比较多和比较及时,这样,战场上的伤亡一多,老百姓有可能很快就知道,马上受刺激,尤其是如果他们本就觉得此仗师出乏名,或者不知何时结束。

三、就美国军政决策层而言,他们另外还会担心,如果老百姓觉得阵亡数字太高,打仗不值当,这会带来好多麻烦,比如对当局的批评会陡增,总统或执政党在下次选举时会失去不少选票,军方的声誉受影响,以后要军费、想打仗会更不受待见。

对战时伤亡的忌惮在美国早就有。一个相关的电影是斯皮尔伯格导演、汤姆·汉克斯主演的大片《拯救大兵瑞恩》:二战时,美国的一位家庭主妇瑞恩太太的四个儿子都参了军,但三个儿子先后阵亡,军方一想,这太惨了,让他剩下的唯一儿子赶紧回家吧,但这个儿子也已空降在敌后,于是美军的一个八人小分队深入敌后将他“救”了回来,但这八个人也都牺牲了。

“裹尸袋综合症”在美国的一个大爆发就是在越战中,一个关键点是在1968年上半年。在这年春节前后,越共武装在南越发起了一场空前攻势,就叫“春节攻势”,高潮是在1月底至4月,主要是集中兵力进攻一些城市和美军基地。这自然是攻坚战,而攻坚战通常就是消耗战,消耗的不仅是弹药,更是血肉之躯。越共武装的进攻最后被挫败了,但美军也遭到了卷入越战以来最集中的伤亡,与此相关,单在1968年中,美军就阵亡了16592人。在南越的美国记者对这场战斗以及美军的伤亡有很多报道,很多场景通过相机和摄影机传回了美国国内,活生生地呈现在美国民众面前;尤其是,此时电视已在美国普及,越战也就成为了世界上第一场“直播室战争”(live-room war)。这样,虽然多数美国老百姓早先是支持出兵越南的,但质疑或反对的声音如今占据了上风,反战活动也愈演愈烈。在这种背景下,美国政府不得不选择逐步从越南抽身甚至放弃南越。

“春节攻势”中正被救助的美国伤兵

“裹尸袋综合症”对美国动武的影响

不能说美国在越战中失利首先是由于军人伤亡,但在越战后,美国当局确实有“裹尸袋综合症”的症状,或者说,该因素确实影响到了他们对动武问题的态度,暂说如下几点:

一、在越战后近十年中,美国人都未曾对外动武,这是越战令其内心很受伤的反映,也是“裹尸袋综合症”的体现。直到1983年,美国才出兵格林纳达,颠覆了当地的亲苏反美政权。格林纳达是加勒比海的一个小不点国家,只有三百多平方公里,当时的正规军是两千人,最大牌的武器是装甲车。此战美军打得算“漂亮”,作战前后八天,阵亡不到20人。但是,拿格林纳达给美国“伤愈”复出重登战场“祭旗”,这反映的是美国人王者归来般的底气呢,还是久病初愈时的内虚尚在呢?

二、1984年,关于美国在何时才应派兵(应主要指派地面部队)出战,时任美国国防部长的加斯帕尔·温伯格(Caspar Weinberger)提出了后被称为“温伯格主义”的几条标准,主要是:只有在关键的国家利益受威胁时才应出兵;如果要打,那就要全身心投入地打,要奔着胜利去打,否则宁可不打;出兵应得到美国舆论和国会的切实支持;出兵应是无其他手段可用时的最后手段。到了90年代初,越战老兵、时任参谋长联席会议主席的科林·鲍威尔(Colin Powell)也提出了几条名曰“鲍威尔主义”的出兵标准,主要是:关键的国家安全利益受到了威胁;拥有清晰的可实现的目标;动武的风险和代价得到了充分论证;所有的非暴力的政策手段都已用尽;对于如何从战场抽身撤出有可行方案;美国人民支持动武;动武在国际上得到了广泛支持。两者大同小异,常被统称为温伯格-鲍威尔主义。在很多人看来,这个“主义”首先就是“避免伤亡主义”。

三、如果美军的伤亡被认为令军事干涉得不偿失,而且这个数字还可能上升,那么美国人很可能“忍辱负重”地认栽和玩消失,一幅惹不起还躲不起的模样。有两个著名例子,但严格讲都属于美国人参与“维和”事务,不属于出兵开战。一个是:1983年10月23日,恐怖分子驾驶一辆卡车冲进在黎巴嫩执行维和任务的美国海军陆战队的驻地大楼,并引爆了车上的近一吨炸药,整个楼都被掀飞,241名美国军人丧生,但到次年2月,美国军人大体都撤出了黎巴嫩。温伯格提出“温伯格主义”也是在此事件过后的有感而发。另一个是:1993年10月3-4日,在索马里首都摩加迪沙,协助执行联合国“人道主义使命”的美国部队在抓捕当地军阀头目时,遭到了当地武装的群起而攻之,结果有两架直升机被击落,18名美军当场阵亡。“天兵天将”般的美军竟在衣衫褴褛的散兵游勇手上吃了这么大的亏, 更惨的是,索马里人竟还拖着阵亡美军的尸体游街。是可忍孰不可忍?但美国人真是牙打碎了往肚里咽,到次年3月,美军就统统撤走了。

四、即便有关地区的价值和形势让美国官方不能不进行军事卷入和维持军事存在,但对伤亡的忌惮,以及财政消耗、国内舆论等因素,仍让他们倾向于尽早撤出。比如,奥巴马在竞选总统时就承诺将在当选后从伊拉克和阿富汗撤军,他上台后,就在2011年将美军撤出了伊拉克;但在阿富汗,由于当地形势等原因,美军迟迟难以脱身,不过驻军数量相比于高峰时还是有很大下降。

五、即便胜利女神看似若隐若现地在招手,对伤亡的忌惮仍可能让美国当局不敢打。典型的例子就是1991年的海湾战争。在美国领导的联军将伊拉克军队赶出科威特后,美国官方是见好就收,没有乘胜攻入伊拉克并推翻萨达姆:他们觉得,伊拉克军队的基干尚存,如果对伊拉克展开大规模地面战,付出的伤亡大概少不了。用时任国防部长的迪克·切尼(Dick Cheney)的话讲,萨达姆抵得上多少美国士兵的性命?

六、如果对外动武,美国人会尽可能地动用空袭。在越战后,随着美国在精确制导武器上的重大进步,精确轰炸得以实现。用技术、用火力去替代“人力”是美国人减少战时伤亡的老办法,精确轰炸就是这两者的结合。精确轰炸很有助于减少美军的战时伤亡,比如它有助于减少动用地面部队的必要,减弱地面战中敌方抵抗的力度,也由于轰炸效率的提高而有助于减少飞行员的伤亡。这方面每说必提的例子就是:在1999年的科索沃战争中,美国为首的北约没有出动地面部队,单靠空袭就迫使南斯拉夫屈服了。在包括地面战的海湾战争、伊拉克战争和阿富汗战争中,精确轰炸的存在也是美国敢于大打出手的重要理由。

七、美国人也在想方设法通过其他政治、技术、战术之类的手段减少战时伤亡,比如:提升监测侦察系统的效能、加强步空协同、为士兵配备防弹衣和防弹性能更好的车辆、将某些危险区域排除在巡逻范围之外、加强兵营的防护、加强对无人机的利用、让盟友出动地面部队、让战事所在地中的合作方(比如阿富汗的反“塔利班”阵营武装、伊拉克的政府军和库尔德人武装、科索沃的分离主义武装“科索沃人民解放军”)提供地面支持或承担治安任务。甚至,有人将美国大兵外出巡逻时通常佩戴墨镜都视作某种“部队防护”措施(force protection):是由于墨镜可以保护眼睛?还是由于戴墨镜的美国大兵看起来更酷、更让当地人心生敬畏?

八、美国在越战后打的最大两场战事是小布什政府发动的伊拉克战争和阿富汗战争,这也是由于种种因素,比如对精确轰炸效能的乐观、萨达姆政权和“塔利班”政权较弱的军事实力、前些年战事中的低伤亡(比如,在海湾战争中,只有148名美国军人丧生)、盟友的出兵相助,让美国决策者觉得伤亡情况不至于离谱。在阿富汗战争中,美国人是在2001年10月开打,至2002年3月就基本控制了阿富汗;在伊拉克战争中,美国人在2003年3月20日开打,至4月15日就已占领巴格达和推翻萨达姆。在这两个阶段中,美军的阵亡者分别是不到20人和110人,加起来还赶不上海湾战争。

但麻烦在后面,小布什政府多少没料到,伊拉克的各色“散兵游勇”和逃到荒郊野外的阿富汗塔利班武装如同杀不死、打不尽的“小强”,这样美军就不得不长期面对他们最怵最烦的游击战,阵亡数也就节节攀升了。当美军在2011年撤出伊拉克时,已有3600多名美军在这里死于战斗;在阿富汗的这一数字迄今也有两千多了。

九、部分地也是为了防止对伤亡状况的报道刺激公众,美国当局对关于战事的新闻报道也有管控。比如,要求记者在作战区域的采访须得到许可并遵守各种规定,包括要有军方人员陪同,不能拍摄士兵“痛苦或极度震惊的”场景,不能损害伤病员的“形象”。再比如,装有在海外阵亡的美军遗体的灵柩通常是先运抵美国国内的多佛尔(Dover)空军基地,但在海湾战争期间,当时的美国总统老布什下令禁止在美国媒体上发布这些灵柩的影像,不过,该禁令在2009年被奥巴马废除了。

对“裹尸袋综合症”的批评

在不少美国人看来,“裹尸袋综合症”对美国的对外政策尤其武力使用有重要干扰,比如:

一、受伤亡风险的左右,美国人在动武问题上常常进退失据,缺乏战斗意志。比如,海湾战争中美国未在胜利之际一鼓作气拿下萨达姆;奥巴马匆匆地从伊拉克撤军,结果呢,美国人一走,“伊斯兰国”的势力就撒欢开了,让中东乱上加乱。

二、温伯格-鲍威尔主义也有问题。比如,他们说,美国在关键利益受到威胁时才可出兵,那么,如果在和平手段已不能维护美国的重大但未必关键的利益,只有武力手段可用,美国是出兵呢?还是忍气吞声地放弃该利益呢?

三、美国人的“裹尸袋综合症”给敌人壮了胆,他们认为美国人中看不中用,从而敢于挑衅或冒险。萨达姆当年入侵科威特并拒绝撤军,也是因为他认为美国不敢出兵。再比如,本·拉登也看不起美国人,他在1997年告诉美国记者罗伯特·费斯克(Robert Fisk):我们的一些战士曾在阿富汗和苏联人干过仗,也曾在索马里和美国人交过火(指摩加迪沙事件),他们没想到美国人这么怂,我们觉得美国佬不如俄国人抗揍,就是纸老虎……

四、对伤亡的恐惧会让美国人对精确轰炸有不切实际的幻想:如果美国人只想用空袭迫使敌人屈服,但如果后者不服软,而美国又不敢出动地面部队,那咋办?在科索沃战争后期,美国就面临这样的窘境,如果不是南斯拉夫方面先腿软,在当时国内外反战舆论趋于上升的背景下,美国将进退两难;而且,如果对精确轰炸的威力大加渲染,说它既能打击敌人,又能让美国人“止损”,这反而可能加剧美国老百姓对空袭的迷恋和对地面战的抵触,抬高他们对战时伤亡数的接受门槛。

五、今天,大国之间开战的现实性并不大,美国如果动用地面部队,更可能是在落后的第三世界地区,并是以游击队或恐怖分子之类的非正规武装为作战对象(这叫“反暴动”),而这些家伙是躲在暗处,擅长的是偷袭,因而难免造成美军伤亡的不断增加,如果美国人忌惮伤亡,不太敢动用地面部队,那第三世界的很多事就难“管”了;而且,要成功进行“反暴动”,关键是要收买人心,让当地老百姓愿意支持美国人或美国扶持的政权,但是,如果美国兵为避免伤亡而刻意与当地老百姓保持距离,当地人聚居的街区不敢深入,当地大婶送上的水怕有毒不敢喝,脸上还老扣着让人看不见你表情的墨镜,这也挺拧巴,对吧?

“裹尸袋综合症”不宜太当真

不过,又有美国人认为,上面那些批评者也许想多了,不宜夸大美国人首先是老百姓的“裹尸袋综合症”,它没那么严重。暂说如下几点。

一、根据不少舆论调查和研究,美国老百姓绝非一根筋,对动武和伤亡也会具体问题具体分析。比如,如果他们坚信出兵既是“正义”之举,也是在保护美国的关键利益,还是会积极支持的,还是会容忍重大伤亡,这与二战时的美国人并无多大区别;他们最不支持、觉得最不划算的就是武力干涉那些内部混乱、对美国又看不出多重要的落后国家。当年美国人之所以未在索马里“报仇”,也是因为国内老百姓宁愿忍气吞声,也不想在那个“鬼地方”再搭上弄不好上百条美国兵的性命。

二、还有研究认为,美国老百姓对伤亡的忍受度是主要受制于两个关键因素,一是对战事正义性或必要性的判断,二是对战事获胜前景的判断,但后者更重要;换言之,只要战事看似能较快以美国的胜利告终,美国人对伤亡也就睁一眼闭一眼了。与此相关,即便动武事先在国内未得到广泛支持,但一旦开打,美国公众一开始通常都会给予较多支持,这叫“团结在国旗下”(Rally round the Flag),但这种热乎劲有多长,就取决于政府和军队的造化了,尤其取决于战事能否较快以不错的结局收官。

三、但是,即便战事因伤亡较大、当初开战理由不足等而愈发不受美国老百姓的支持,后者通常并非主张立即让美军走人,而是不反对再打一打,谈一谈,争取一个说得过去的结果再撤军。换言之,如果已经误上贼船,那与其中途跳海,不如等船到岸。与此相关,面对在伊拉克和阿富汗的战事,虽然认为这两场仗本不该打的美国人逐渐占据多数,但多数人并不赞成立即撤军。

四、还可能有这种情况:老百姓还没对战事不顺和高伤亡大加吐槽,美国总统或政府反而先“怂”了,进而让前者心里也变得哇凉哇凉的。有研究认为:在越战期间,当“春节攻势”到来时,支持战争的美国老百姓还是最多的,在很大程度上,是美国政府的作战意志的动摇改变了舆论导向,总统约翰逊在“春节攻势”开始后近两个月中都没对老百姓发表过讲话!

五、也与上述几点相关,美国政府的战时领导力很重要,如果对外对战事应对得力,对内对舆论引导有方,那事情就好办得多,即便伤亡有点高;如果其他因素也给力,比如总统所属的政党控制着国会、动武得到了联合国的授权和盟友的积极支持,那就更好啦;如果总统的国内经济和社会政策比较得人心,这也能多少让民众“原谅”他在动武问题上的失误。

六、总统个人的“阵亡恐惧症”症状的高低也不无重要。如果某总统觉得打仗时多死些人没啥,老百姓吵吵几句也可以应付,那他的胆子自然更大。若将克林顿与小布什相比,前者对伤亡要更忌讳,撤出索马里就是他拍板的。

七、“伤亡恐惧症”其实首先是美国的一种“精英文化”而非“大众文化”,换言之,即便普通老百姓不那么在乎伤亡,美国的精英层或决策层仍比较在乎,不能说是普通老百姓对伤亡的计较才让官方前怕狼后怕虎。

八、有意思的是,在越战后,相比于没当过兵的文官包括总统,美国军方尤其陆军将领以及军人出身的文官更有“伤亡恐惧症”(主要是对于地面战),或者说在前者主战时往往更谨慎。主要原因是:与来自越战的教训相关,后者担心,前者不咋懂打仗,又要求军事服从政治,而且往往谈理想远多于谈现实,这样就可能把战事搞砸,把军队带到沟里去,如果伤亡大,那么首先死的是军队的人,损的是军队的名声。比如,当小布什和一些鹰派文官想发动伊拉克战争时,军方大佬们其实挺揪心的。

九、如果总统真要打,在美国这样的“文主武从”的国家中,军方也不可能拒战;而且,如果美国决策层认为美国的关键利益必须用开战去维护,即便民间和国会有疑虑,前者仍很可能宁愿承受重大伤亡也要动武。海湾战争就是例子,美国政府在战前曾估计也许要阵亡一万人,但还是打了,他们在终战时看着伤亡报表,是否有被“馅饼雨”砸晕的激动劲?

十、与上述几点相关,下面看似反常的舆论调查结果就更能理解了。一个叫Triangle Institute for Security Studies的美国机构在1999年做过一次民意调查,其中的两个问题是:如果美国要对非洲的刚果进行军事干涉以稳定当地局势,要为阻止伊拉克拥有大规模杀伤性武器而对伊开战,那么,你可以接受的美军阵亡数各是多少?问询对象是三类人:高级军官和少壮派军官、有影响力的文官、普通老百姓。结果,这三类人针对两个案例给出的阵亡平均数分别是:284、6016;484、19045;6861、29853。军方最“怂”,文官次之,老百姓反而最“生猛”。(文/梅然 相关配图来自网络)