征兵语“十万青年十万军”,激励西南联大800学生从军

“一寸河山一寸血,十万青年十万军。”这是抗战时期广为人知的一句征兵语。号召一经提出,大后方校园里的学子们纷纷投笔从戎,仅西南联大就有800多人从军,其中包括校长梅贻琦的儿子梅祖彦,教务长张奚若的侄子等。在西南联大的旧址上,至今仍有一块800学子从军纪念碑。由于在抗战后期从军的学生中有不少被空运到印缅战场参加远征军,故而不少人认为“十万青年十万军”的口号与缅甸战场相关,甚至将其等同于中国远征军的征兵标语,实际上,这并不完全准确。

“一寸河山一寸血,十万青年十万军。”这句话最早是吴铁城在日本发动侵华战争初期提出的。淞沪会战期间传唱的《淞沪战歌》中也有“一寸血肉一寸山河,怎能不悲壮”这样一句歌词,可见由来已久。但把它作为著名征兵口号,却是在1944年蒋介石在国民参政会进行了演讲之后。在那次演讲中,蒋介石说:“国家在此紧急战时关头,要先其所急,使知识青年效命于战场,因为知识青年有知识,有自动判断的能力,队伍中增加一个知识青年,就不啻增加了十个普通士兵。”

这段讲话的时间为1944年9月16日,当时中国的形势可分东西两线来看。中国远征军的战区属于西线,印缅战场上,在兰姆迦训练基地整训的新编第1军在1943年10月就打响了反攻的前哨战,后经过胡康河谷、瓦鲁班、孟关、密支那诸役之后已基本歼灭了大部正面之敌。而滇西战场的远征军于1944年5月11日渡过怒江后,兵分两路,分别进攻龙陵与腾冲。9月7日,第8军攻克松山,解决了主攻龙陵部队的补给问题;9月14日,第20集团军光复腾冲,滇西日军的溃败几乎已成定局。与捷报连连的滇缅战场相比,国内的东线战场则是一溃千里,丧师失地。

1943 年,随着美军对太平洋诸岛的逐步占领,日军从东南亚到日本本土的交通线面临着被切断的危险。在此严峻的形势下,日军参谋本部作战部长真田欀一郎少将和作战课长服部卓四郎大佐开始酝酿占领中国河南、湖南、广西等地,打通中国大陆交通线作战计划,即“一号作战”。对日军而言,“一号作战”是争夺生命线之战,因此其投入兵力之多,攻势之强在日本陆军史空前所有。1944年4月初,为这场大战足足准备了两个月的日本军队在豫北地区集结。4月17日,日军以排山倒海之势对河南中牟县发起攻击,豫中会战一爆发,河南境内的城市就迅速沦陷。4月30日,日军兵围许昌,新29师师长吕公良在激战中壮烈殉国;5月21日,第36集团军总部在陕县张家河遭遇日军伏击,激战中,总司令李家钰牺牲......国军如雪崩般溃退,损兵折将,伤亡不计其数,至1944年底,日军已经攻占桂林并有小股部队入侵贵州。大后方遭遇前所未有之危机,这一年也被蒋介石称为抗战以来“为危险最大而受患最深的一年”。

了解两个战场的概况后,再回到蒋介石发出知识青年从军的号召的9月16日,当时滇西的松山、腾冲都已被远征军攻克,云南全境的光复指日可待,形势一片大好。但东线的危机却已蔓延到广西,由此可知,他演讲中所提到国家的“紧急战时关头”和“先其所急”无疑是指国内东线战场。也就是说,这些学生原本是不用参军的,但因日军已由河南打到了广西,形势凶险万分,国民政府不得不动用最后一批年轻人投入抗战。

为什么长期以来很多人都认为“十万青年十万军”是远征军的征兵口号呢?这要从国民政府修改《兵役法》说起。在1943年3月,国民政府立法院公布了新的《兵役法》,鉴于抗战形势日益艰难,新兵役法中废止了学生暂缓兵役的规定,并扩大了征兵范围,在鼓励青年学生参军的同时,也要求“各级学校兵役适龄学生一律依法抽签,按序征召”。为消除学生对学籍问题的顾虑,兵役法中专门规定了学生在服役期间依然保留学籍。这项法令颁布后,许多身在校园,心系家国的爱国学子们便纷纷报名参军,当时恰逢陈诚出任中国远征军司令官,他向国民政府军事委员会提出了“补充有一定文化素质之兵源”的要求,而新编第1军也正好在印度组建,需要大量懂英文的知识青年到部队中担任译员,如此一来,许多刚投笔从戎的知识青年就被空运到了印度兰姆迦基地,编入中国驻印军序列。为配合军中需要,政府也会给地方下达指标,例如1943年11月,国民政府军事委员会军政部命令四川省军管区各县市选送300名知识青年补充驻印军,并要求如期如数完成。

学子远征可视作知识青年从军运动的开端。这次《兵役法》的修订,虽没有明确强制要求,但也并非是完全自愿。笔者曾寻访过在远征军中担任译员的王新邦老人,据老人回忆,1943年底,西南联大校长梅贻琦到贵州大学招考翻译,“外语系的同学都必须应考”,当时王新邦虽在矿冶系就读,但也去参加了考试并被录取。王新邦老人回忆:“按当时的规定,国难当头,处于战争状态,凡经考取,即等于被征召入伍,如不应召,在校生即刻开除学籍,所以我只好应征。”

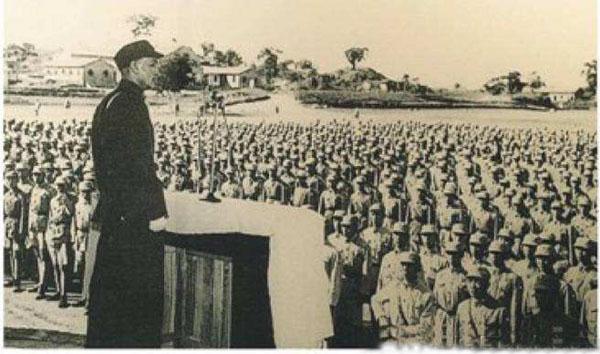

到1944年9月提出“十万青年十万军”的号召时,形势更为恶劣,而征招士兵的数量也远远高于1943年新《兵役法》颁布之时。除了征兵规模不同,知识青年们的去处也不同。1944年秋季征召的新兵中,虽也有少部分加入远征军,但大多知识青年被编入了新成立的青年军,“知识青年从军征集委员会”也随之成立,蒋介石亲自担任主任委员,其他委员皆为党、团、军、政各方面负责人及各大学校长、社会名流,蒋经国也是委员之一。同时,知识青年从军拥有如复员后可以免考免费升学,愿意就业的可以优先就业,大学生可以公费留学等优待条件。

青年军包括新成立的9个师,即201师(师长戴之奇)、202师(师长罗泽闿)、203师(师长钟彬)、204师(师长覃异之)、205师(师长刘安棋)、206师(师长杨彬)、207师(师长罗又伦)、208师(师长黄珍吾)、209师(师长温鸣剑)。在青年军组建之前,国民革命军师一级的番号到200师就停止了(200师是中国机械化师的开端,属精锐中的精锐,故用此番号),其间新组建部队只能授以新编师或暂编师的番号,但青年军的9个师却打破了这一常规,可见其特殊性。此外,还有一小部分知识青年成为中国的第一支伞兵,战争结束前夕,这支空降部队分别在广东、湖南、广西实施了空降作战(广西的部队为机降),算是搭上了抗战的末班车。至此,我们已经可以看出抗战后期知识青年从军的几个主要去处。而无论是远征军、青年军还是空降兵,知识青年们所到的无疑都是当时最为精锐的部队。(文/周渝)