传说西周姜子牙所发明虎符,打仗要“兵符”合一才能调动军队

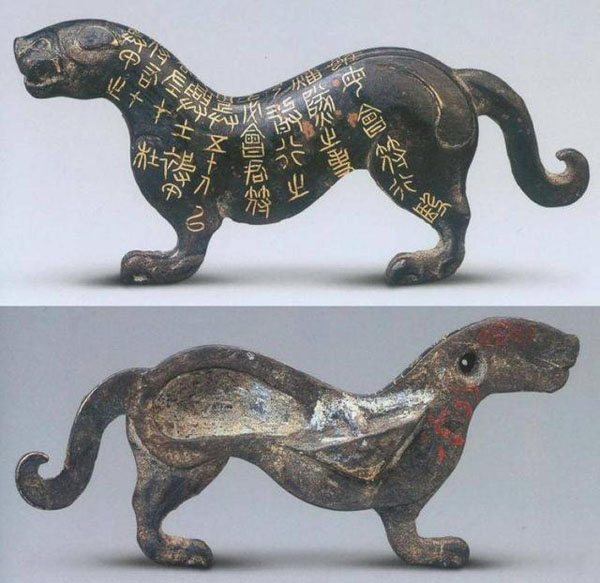

战国《秦杜虎符》

兵符,是古代帝王授予臣属兵权和调兵遣将的信物,虽然《史记》记载过黄帝曾与诸侯“合符釜山”,但黄帝时期的兵符我们无缘得见。考古发掘发现的最早的兵符只是春秋时期的虎符。

其实,良渚文化时期成双成对的牙骨雕有可能就是四五千年前的兵符,而《周礼》所记载的牙璋可能也并非用于祭祀山川的礼仪用玉,而是实实在在的调兵信物。当然皇上也可以亲自带兵,御驾亲征,这时就没有兵符什么事了,不过这是小概率事件,不在讨论范围。兵符源于春秋战国时期,至汉代兵符发兵制度已日趋完善。我国古代对虎的形象十分崇拜,特别是在军事上,比如在调兵遣将的兵符就用黄金铸造一只老虎,称为虎符。

实际上春秋战国除了虎符还有龙符,鹰符等,但主要还是以虎符为主。虎符传说是西周姜子牙所发明,虎符的背面刻有铭文,分为两半,右半存于朝廷,发给统兵将帅或地方长官,合在一起就成为调兵的信物,两半虎符的背面各有榫卯,一一对应,就好像一把钥匙开一把锁一样,只有同为一组的虎符才能合在一起,调兵谴将时需要两半勘合验真,才能生效。

可是为什么要用老虎的形象?

兵符之所以制为虎形,一般认为是老虎的威武和军队的形象配合。不过熊还有其他一些动物也很威武,为什么不用他们?好吧,我承认熊有时也挺可爱的,但虎其实是王权的象征,例如《集仙录》有“虎旗龙辇、激耀百里”虎旗就是一种王权的表现。中国向来有老虎崇拜,最少在周武王时代虎已经和军队联系在一起,所以最后虎符会成为调动军队的信物。通过例如战国《秦杜虎符》的铭文,我们可以发现当时关于虎符应用的情况。

1967年在西安郊区山门口公社发现的错金虎符,现藏陕西历史博物馆,高4•4厘米,长9•5厘米,厚0•7厘米,背面有槽,颈有一小孔,虎作走动形,尾端卷曲。错金铭文9行、40字:“兵甲之符,右在君,左在杜,凡兴土披甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之,燔隧之事,虽毋会符,行也。”燔隧就是军情紧急的意思。表明战国时期,各诸侯国国君掌握军队的征调大权,实行凭“虎符”发兵的制度,且管理制度严密,专符专用,一地一符。调动军队五十人以上,就要有君王符命,但如有烽火报警,则不必会君符,即可采取行动。

关于为什么不直接由皇帝发诏书调动兵马,东汉杜诗因为汉光武帝没有设立虎符制度而上书,疏曰:“……旧制发兵,皆以虎符,其余征调,竹使而已。符第合会,取为大信,所以明著国命,敛持威重也。间者发兵,但用玺书,或以诏令,如有奸人诈伪,无由知觉。愚以为军旅尚兴,贼虏未殄,征兵郡国,宜有重慎,可立虎符,以绝奸端。……事有烦而不可省,费而不得已,盖谓此也。”书奏,从之。

杜诗的意思用今天的话说就是:“先前发兵,只是用玺书,如果有奸邪的人欺骗作假,也无法知道。我认为军事行动还在进行,贼人尚未消灭,从各郡国征调军队,应该慎重,可以设置虎符,以断绝奸人作恶之源。事情有复杂不可以减省的,繁费出于不得已,说的就是这个道理。”单凭一张圣旨,字体到印鉴都可以仿冒,如果是兵符的话,那就是一把钥匙一把锁,杜绝了有人趁机作乱的可能。实际上古代调动兵马,一是圣旨,二是兵符,缺了一项即可认定为叛乱。信陵君窃符救赵时晋鄙同学就是因为没有同时接到魏王的命令而怀疑信陵君的,结果赔上了性命。(文/欧怀琳)

参考资料:

张克复. 我国古代的军事符契档案——新郪虎符及其它[J]. 档案, 1990(6):36-37.

陶新华. 汉代的“发兵”制度[J]. 史学月刊, 2000(2):32-39.

林琳. 论虎图腾崇拜源流及其对古代政治军事的影响[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2001, 21(3):80-83.

孟光耀. 浅析虎符在我国古代军事调兵遣将中的作用[J]. 邯郸职业技术学院学报,2007, 20(1):14-15.

胡娟,李亚光. 先秦时期的虎符[J]. 兰台世界, 2013, No.398(12):55-56.

杨桂梅. 汉代虎符考略[J]. 中国国家博物馆馆刊, 2013(5):39-58.

文钟葵. 古老的中国兵符[J]. 科学大观园, 2012(4):51-53.

王亭. 中国传统文化中的鲤鱼崇拜及缘由[J]. 中国民族博览, 2016(7):5-6.