“死者为大”因被皇权扭曲,未完全付诸实践的“谥文化”

图:努尔哈赤,真正全面贯彻“死者为大”理念之人

但凡有公众人物去世,若有人论及其生前在公共事件中留存的污点或不当措举,即会被告诫:“中国传统文化讲究人死为大,你说这些太不厚道了。”“你为什么不在他生前说,偏要在去世的时候说,你懂不懂‘人死为大’?”“人死为大”,真的是中国传统文化吗?

笔者使用了多种古籍搜索工具,输入“死者为大”、“人死为大”、“死者+为大”、“人死+为大”等字样”。①结果,什么也没搜出来。

孔孟以来的历代先贤,翻来覆去讲的,全是“唯天为大”、“事亲为大”、“守身为大”、“无后为大”、“礼为大”、“政为大”、“敬身为大”、“亲亲为大”、“尊贤为大”……没人提“死者为大”、“人死为大”。

事实上,中国传统文化,从不认为公众人物(涉及公共利益者,在帝制时代主要是指帝王、重要官员以及有影响力的文化人)可以享有“死者为大”“人死为大”的免于被批评的特权。相反,应在公众人物去世时,概括其生前所作所为,总结其核心行迹,对其做一个总体评价。该褒者褒,该贬者贬。这个评价,叫做“谥”。

班固在《白虎通义》里讲得明白:“谥之为言行也,引列行之迹也,所以进劝成德,使上务节也。”——“谥”就是根据一个人生前的言行作出的评判,目的是劝募社会风俗,使人人懂得务节、向善。

皇帝是帝制时代最顶层的“公众人物”

中国传统政治文化曾努力尝试让他们受到“谥”的约束。比如,先秦时的楚王熊虔,死后得了个“楚灵王”的恶谥。“灵”,按谥法,指一个人的行迹“乱而不损”——放到楚王身上,乃是在批评他治国昏庸无能,诸事混乱,但总算还没闹到亡国的地步(楚国当时儒风已盛,故有此谥)。类似者,东汉皇帝刘宏,擅长卖官敛财,死后也得了个“汉灵帝”的恶谥。②

当然,皇权的威力,不是文人士大夫所能抗拒。所以,许多皇帝生前荒淫无度,死后仍能得到“美谥”。比如,西晋皇帝司马衷,是个十足的混蛋白痴,天下饥荒老百姓没饭吃,他的反应是“没饭吃,为什么不喝肉粥?”他死后,谥号是“晋惠帝”——按照谥法,“柔质慈民曰惠,爱民好与曰惠”,只有品行温良、对老百姓很好的人,死后才能评价为“惠”——把傻子说成天才,把害人魔王说成大救星,这样的反差,多少让人怀疑当年那群负责拟定“谥号”的儒家知识分子,是在故意这么干。

笔者这样怀疑,是因为晋惠帝时代,朝堂上的儒家知识分子(博士),确实还有一些骨气。西晋的开国功臣、太尉何曾死了。此人政治品格低劣,私生活也侈汰无度。负责拟谥的部门“太常”开会讨论,博士秦秀站出来说:“宰相大臣,人之表仪,若生极其情,死又无贬,王公贵人复何惧哉!谨按《谥法》,名与实爽曰缪,怙乱肆行曰丑,宜谥丑缪公。”大意是:何曾这样的“公众人物”,一举一动牵涉到朝廷形象与民风变迁,生前坏事做尽,死后没有贬斥,王公贵人以后就没什么可惧怕的了。按照《谥法》,名声与实情不符叫做“谬”,放肆作恶叫做“丑”,应该将何曾称作“丑谬公”(缪通谬)。

惠帝的老丈人贾充,毕生以奸伪闻名于世。年老病重时,也很担忧自己死后会被人怎么评价。果然,他死后,博士秦秀又站出来说:“(贾)充悖礼溺情,以乱大伦。……按谥法,昏乱纪度曰‘荒’,请谥‘荒公’。”③

何曾最后没有成为“何丑缪公”,贾充也没有成为“贾荒公”。因为“帝不从”——秦秀一介儒生,自然是拗不过皇权。事实上,在帝制时代的绝大多数时间段里,知识分子都是拗不过皇权的。所以,清太祖死时,竟然可以拥有一个25字的长谥号,叫做“承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝”,可谓真正做到了“死者为大”,死后恨不得拿走谥法里所有的大词。很明显,类似秦秀那般,坚持针对“公共人物”的劣迹作死后批判,这种立场这才是中国传统文化的精粹所在。

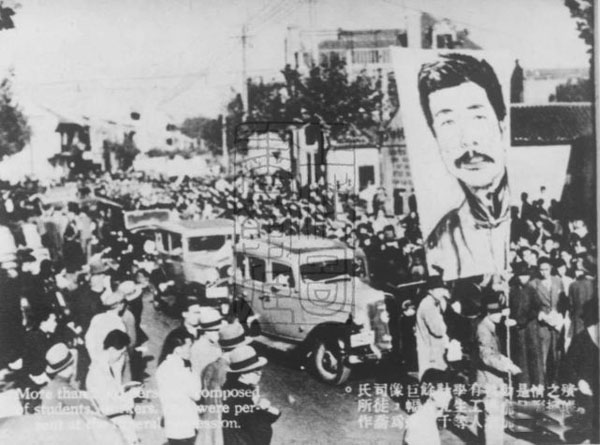

到了民国,“死者为大”也仍然不是中国知识分子处理“公共人物逝世事件”的道德标准。1936年10月19日,鲁迅去世。第二天,报人王芸生亲自写了一篇针对鲁迅的短评,称其“尖酸刻薄的笔调”对青年产生了不良影响,受人怂恿将晚年多数精力陷入到了“无谓的笔墨官司”之中。

图:鲁迅葬礼

文章刊发于当天《大公报》第四版。全文如下:“文艺界巨子鲁迅(周树人)先生昨晨病故于上海,这是中国文艺界的一个重大损失。”他已是世界文坛上的有数人物,对于中国文艺界影响尤大。自《呐喊》出版,他的作品曾风靡一时。他那不妥协的倔强性格和嫉恶如仇的革命精神,确足以代表一代大匠的风度。他那尖酸刻薄的笔调,给中国文坛划了一个时代,同时也给青少年不少不良影响。

“无疑的,他是中国文坛最有希望的领袖之一,可惜在他晚年,把许多力量浪费了,而没有用到中国文艺的建设上。与他接近的人们,不知应该怎样爱护这样一个人,给他许多不必要的刺激和兴奋,怂恿一个需要休息的人,用很大的精神,打无谓的笔墨官司,把一个稀有的作家生命消耗了。这是我们所万分悼惜的。”④

鲁迅是“公众人物”。鲁迅去世,王芸生不认为自己需要遵循什么“死者为大”的“传统美德”,该批评就批评(鲁迅之前,孙中山、梁启超等公众人物人去世后,同样遭到了民国舆论界的诸多批评)。

据笔者有限的数据库检索,“死者为大”这类说法,民国时期尚极少见。50、60年代偶尔可得一见,多来自民间俗语,如广西邕剧里有“妹丈,死者为大,受我一拜呀”这类唱词。⑤到了80年代后,才开始被频繁使用。就“非公众人物的去世”而言,若不牵涉公共利益,“死者为大”有其合理性。但近年来,“死者为大”这种观念,已侵袭到了“公众人物去世”这一领域(如杨绛逝世、余光中逝世),且升格为“中国传统文化”,这就显得荒诞了——公众人物死后,仍须为其生前涉及公共利益的行为,接受舆论的评判,他们没有因“死者为大”而免于被批评的权利,这既是现代文明的应有之义,也接榫者中国传统政治里,因被皇权扭曲,而未能完全付诸实践的“谥文化”。(短史记 文/谌旭彬)

注释

①如“中国哲学书电子化计划”、“殆知阁藏书”等。

②参见《史记正义?谥法解》。

③见《晋书•秦秀传》。

④王芸生,《悼鲁迅先生》。

⑤广西僮族自治区戏曲工作室/编,《广西戏曲传统剧目汇编 第34集 邕剧》,1961,P128。