百年前约20万华工亡命异国,英国为牺牲的华工敬献花圈

图:2017年12月11日,一些华侨和英国人纪念“一战”中牺牲的华工

百年前,英、法、俄在中国招募了约20万工人(按中国官方招募程序),前往欧洲为协约国服务。近日,英国在纪念“一战”停战活动中,首次为牺牲的一战华工敬献花圈;由英国华人社团筹建的一战华工纪念碑,也将在明年建成。这是一种迟到的铭记。

一、“黑奴”的替代劳力

所谓“华工”,通常指18世纪~20世纪初,以契约形式前往海外务工的中国人。19世纪初,奴隶贸易在全球范围内被禁止。英、荷、西等国殖民地劳动力严重不足,遂选择用华工替代“黑奴”。虽然清廷当时禁止华人出境,但通过招募、拐骗,乃至掳掠,仍有相当数量的中国人前往或被贩卖至东南亚、南美洲等各地,成为最早的“华工”,被时人侮称为“猪仔”。①

1860年,清廷与英、法签订《北京条约》。其中规定,清廷须允许中国人去往海外工作。华工出国合法化后,列强的招工活动扩展至各通商口岸,华工数量大增。很多中国人自愿出国,成为“赊单华工”(由商人代付船票,华工到国外后,通过打工偿还票价)或自由华工。

据学者彭加礼统计,从18世纪到20世纪30年代,在大约两百年的时间里,有上千万华工出国谋生。②这些华工经受了各种苦难。如船舱中恶劣的环境、繁重的劳动、极低的薪水、低劣的衣食等。前往秘鲁、古巴的华工,遭遇了最多虐待。他们在古巴每天工作16个小时,稍有懈怠就会被监工鞭打;终年只能吃生蕉、玉米勉强充饥,工资是古巴普通人的1/15。华工在秘鲁主要被卖到种植园和鸟粪场,每天工作12小时,一年只有3天假期。在东南亚的一些矿场中,华工终日泡在水中,天气炎热,传染病流行,“死者枕籍”。

华工的存在,对所在地区的发展至关重要。1889年,一个法国代表团在访问东南亚各地后,在报告中写道:“香港和新加坡的繁荣兴盛,以及马来联邦、苏门答腊、婆罗洲等地那些赚钱的种植园,全靠中国人的劳动。”按张之洞《会筹保护侨商事宜折》中的说法,身在海外的华工,约有十分之二尚与国内亲属保持联系,每年寄钱回来,“少者数十,多者千百”,总计有“为银一千数百万两”。③

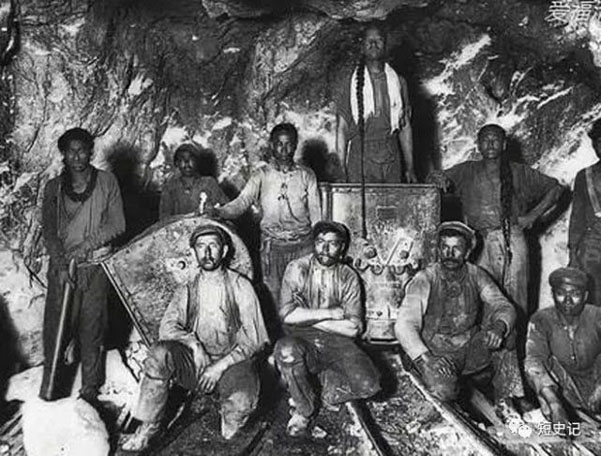

图:美国煤矿中的工人,其中有留长辫的华工

二、华工在一战中表现突出

1、近20万华工远赴欧洲

相比以上各种“契约华工”,“一战华工”是一个比较特殊的群体。1916年,中国作为中立国,允许协约国在华招工;1917年,中国对德国、奥匈宣战,成为协约国一员,实行“以工代兵”,完成参战义务。当时,英、法、俄男性大量从军,劳动力严重短缺。遂分别委托公司在华招工,应召者经过登记、体检,由威海、青岛、塘沽等地乘船赴欧。

台湾学者陈三井综合各种说法,认为“一战”期间,赴欧华工有17.5万~20万,其中10万人在英军服务。被招募的华工中,80%~90%为山东籍,其次为直隶、河南籍,这是由于三省人多地少,人们外出谋生的需求最大。华工原本从事的职业包罗万象,有农民、士兵、中小学生、商店伙计、工匠等等,当中也不乏一些无业的地痞、流氓。④

按照合同,英国招募的华工主要布置在法国北部前线,少数派往巴尔干半岛、埃及等地,从事运送物资、砍伐树木、掩埋尸体等工作;法国将大多数华工留在国内兵工厂中,少数在前线挖掘战壕;被俄国招募的华工处境最差,大都在乌拉尔铁矿、顿巴斯煤矿开采矿物,或到东部前线修筑工事,甚至被“编为军队,作前线冲锋之用”。

华工的吃苦耐劳颇受欧洲各国欢迎。比如,英国记者维克菲尔(Lieutenant.H.R.Wakefield)听到很多西方工程师对华工的工作表示称赞:“华工性灵巧,善工作,学习新法,极易领会,且体质耐劳。”华工的卫生习惯则饱受诟病。比如,法国蒙塞尔莱吕内维尔镇(Moncel—les—Luneville)的镇长抱怨说:“这些人很脏,把营房当成牲口棚和厕所。另外,他们动不动就赤裸全身,丝毫不感到难为情。”⑤因生活习惯问题,华工和当地居民也常爆发一些冲突。

2、3000人为协约国牺牲

华工在欧洲工作期间,有很多英勇表现。至少曾有两名华工曾因军功被英国授勋。其中一人名为王玉山(Wang Yushang,音译),在发现军火库起火后,不顾个人安危,前去灭火。另一人叶腾峰(Yen Tengfeng,音译),在一场爆炸事故后,连续几个小时,把那些没有爆炸的弹药箱盖上湿帆布。

据基督教青年会留存的资料,在Picardy战役期间,为保护被德军包围的英国华工团指挥官,华工们用长镐和铁铲与德军搏斗,牺牲惨重。这位指挥官后来说,“我的命,是我手下的劳工们给的。”当德军大举进攻时,在前线从事挖壕沟工作的华工,曾要求英军给他们发放钢盔,参加战斗。⑥很多华工在战争中牺牲。从1917年8月~1918年4月,在法国卡莱(Calais)、敦刻尔克(Dunkerque),有华工131人被德军炸死;在比利时的布思本村(Busseboom)、波普林格(Poperinghe),有华工118人遇难;至少有700名华工在去往法国的路上,死于德军的潜艇攻击。按照最保守的统计,有约3000名华工为协约国的胜利献出生命。

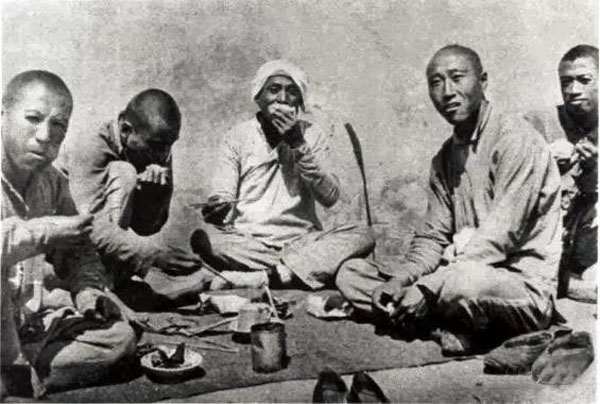

图:华工在英、法的日常伙食是米饭、罐头和蔬菜

三、个人命运与国家命运交融

相对于饱受虐待的早期华工,“一战”华工在海外的待遇要好一些。赴法华工,每日工资为5法郎,是国内工资的8~9倍;英国为华工所付工资包括两部分,分别给在欧华工及其国内亲属,两项相加,一名华工每日最少能收入数法郎;俄国华工的待遇最差,但每月也能净得俄洋25元左右。华工患病,医疗费全部由所在工厂负担,且能照常领取伙食费。⑦

战争结束后,大部分华工选择回国,少数华工在当地娶妻生子,留居欧洲。赴欧,改变了很多华工的个人命运。出国前,华工大都不具有现代国家意识。目睹欧洲人为祖国牺牲后,才“不知不觉地就生出一番爱国爱家的心来”。在欧洲看到了女兵、女医等,华工也渐渐意识到男女平等。看到法国上尉踏在泥水中检查营房,上校穿上工作服在机器边工作,华工们也会感叹:“虽然外国人对华工态度不好是事实,但是在中国国内,我们自己的管理者对待劳工的态度更差。”

为提高华工素质,法国政府曾专门划出土地和经费,开办华工学校,为华工学习法语提供便利。基督教青年会的一位干事说:“(法国华工们)目睹了西方工业的效率,强烈希望能将此带回中国。他们中的许多人将所有的业余时间都用来学习,并省下他们大部分的工资,以期望用来在合同结束后进入法国的工业学校学习……”依仗所学知识,不少华工在回国后有较好的发展。或成为大宗土地的拥有者,或在城市中找到体面的工作。华工们还成立自己的组织“归国华工工会”。不过,也有一些华工,利用在欧洲习得的挖战壕等军事技能,投身匪帮。⑧

华工赴欧,也提升了中国的国际地位。北洋政府当时希望通过参加“一战”摆脱孤立,融入国际社会,但又无力向欧洲直接派兵,惟有派遣华工向协约国提供。在英国的华工,除少数违纪者外,剩下的9万多人都获颁“服务勋章”。英国政府称赞华工“比其他有色人种的劳工承担了更大的风险”。法国元帅福煦时任协约国总司令,他也曾表彰赴法华工:“华工是第一等工人,亦可成为卓越的团兵,在敌人现代化疯狂炮火下,仍能保持最优良军人的品格,坚定不移。”“中国人以刻苦耐劳,善于工作著称,实为我宝贵之助手,尤其对防空、避弹、战壕、军事交通洞等保持战线坚强之一切工程特为需要”。⑨

华工的上述表现,以及多达数千人的牺牲,增强了中国作为战胜国的合法性,让中国外交官在巴黎和会上获得了更多话语权。

1939年,为争取英、法援华,旅法华裔学者吴本中用法文写了一本《华工与大战》,追溯华工助战协约国的往事。”二战“期间,中国政府与英、法等国谈判废除租界问题时,仍会倚仗华工赴欧这段历史,说明中国曾在“一战”中帮助协约国战胜敌人。⑩

四、赴俄华工最悲惨

1920年,法国政府曾表示,如果中国方面愿意出资,他们可以将牺牲华工的遗体集中在一块公墓,并负责日常维护。可惜当时的北洋政府对此无暇顾及。英国则将华工遗体集中掩埋在了几个军人墓地。惟有赴俄华工,再次重演了沦为“猪仔”的悲惨历史。

因为遭受种种虐待,他们常常被逼罢工、武装反抗雇主,乃至集体出逃。1917年,战时的俄罗斯报纸充斥着华工流落街头、沦为乞丐的报道。北洋政府曾多次要求允许中国官方代表陪同华工前往,并留驻在华工的工作地,但被俄国方面一再坚拒。

十月革命后,大多数华工被困在俄罗斯,没有工作,身无分文,无法归国。据俄国官方统计,直到1921年,仍有将近9万名华工被困在俄罗斯的欧洲地区,被困在西伯利亚和远东地区的华工则缺乏统计——“一”战期间,通过中国官方招工程序进入俄国的华工约有数万人,由俄方私自招募华工则高达数十万,共计在50万左右。许多华工为了活命,只得投身各路俄罗斯军队,成为俄国内战的炮灰。华工“Li Fuqing”如此描述自己参加红军的经过:“1917年春天,一群又一群饥饿的华工在乌克兰草原游荡。我和朋友遇上一个俄国人伊凡诺(Ivanov)。他对我们说:‘同志们!要活命,你们必须组织起来、开始攻打沙皇部队。在他们的仓库里,有面包,也有衣物。’这时候,我已经略通俄语,我觉得伊凡诺夫对极了。”[11]究竟有多少一战华工死在俄国,迄今尚无统计资料。(短史记 文/杨津涛)

注释

①王佩琏:《华工的足迹》序言,首都师范大学出版社1994年;②彭家礼:《历史上的华工出国》,《近代史研究》1984年第6期;③叶波:《晚清东南亚契约华工研究》,华中师范大学2008年;④⑦⑨陈三井:《华工与欧战》,中研院近代史所1986年,第77~102页、第173~189页;⑤⑩(法)马骊编著:《一战华工在法国》,吉林出版集团有限责任公司 2015年,第239页、459页;⑥⑧徐国琦:《一战中的华工》,第94~102页、第226~246页。[11]Olga V. Alexeeva,《第一次世界大战中的俄国华工:战争的另类受害者》,收录于《一战与中国 一战百年会议论文集》,第451~475页。